Verbreitung und Lebensraum der Glockenheide

Die natürliche Heimat der Glockenheide liegt im Westen und Norden Europas. In Deutschland kommt sie im Nordwesten im Einflussbereich der Nordsee und in Schleswig-Holstein vor. Man findet sie in Torfmooren, an feuchten Plätzen in Heiden und in sumpfig-moorigen Kieferbeständen, aber immer nur auf völlig kalkfreien Böden.

Merkmale, Form und Färbung

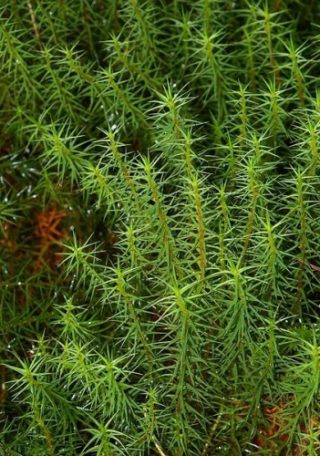

Die Glockenheide ist ein mehrjähriger und immergrüner Zwergstrauch mit aufrecht stehenden, kleinen Stämmen und halbwegs aufrechten, aufsteigenden Zweigen. Jeweils vier der nadelförmigen Blätter bilden einen Quirl. Neue Blätter sind anfangs meist behaart, später verkahlen sie. Die Blattränder sind eingerollt, ohne aber die Blattunterseite vollständig zu verdecken.

Die Naturform der Glockenheide, von der es längst etliche Zuchtsorten gibt, hat rosa Blüten. Die Blütezeit fällt je nach den klimatischen Bedingungen in die Monate Juli bis September. Jeweils bis zu 15 der Blüten bilden eine Dolde. Die Blüten der Glockenheide sind vierzählig, also 4 Kronblätter, aber nur zwei, höchstens drei kelchblattähnliche Hochblätter. Die Blütenkrone ist kelch- bis glockenförmig mit 4 kurzen, eingerollten oder nach außen abstehenden Zipfeln. Die Blüten sind zwittrig, enthalten also Staubfäden, Staubbeutel und Griffel. Aus der befruchteten Blüte entwickelt sich eine eckige Fruchtkapsel, die viele, hellbraune Samenkörner enthält. Die getrockneten Blüten werden auch als Kräutertee bei Husten verwendet; sie wirken außerdem schleimlösend und fiebersenkend.

Pflege der Glockenheide am Gartenteich

Die Glockenheide braucht einen hellen Platz, der aber nicht direkt in der Sonne liegen sollte. Sonst trocknet die Glockenheide zu sehr aus und wirft u.U. ihre Blätter ab. Auch die Temperatur sollte nicht zu hoch sein. Bereits bei Temperaturen um die 10°C fühlt sie sich wohl. Stattdessen braucht sie eine hohe Luftfeuchtigkeit.

Das sind Milieubedingungen, wie sie für Florenelemente atlantischer Klimazonen typisch sind. Die Glockenheide ist relativ frostresistent, winterliche Tiefsttemperaturen von bis zu -5°C werden schadlos überstanden. Als Pflanzsubstrat wird ein humusreicher, saurer Boden gewählt, der vor allem absolut kalkfrei sein muss. Am besten eignet sich dazu ein Gemisch aus Torf, Moorerde und kalkfreiem Sand. Wer aus Umwelt- und Naturschutzgründen auf Torf verzichten will, der kann auch ersatzweise auf quellfähige, ungedüngte Ballen von Kokosfasern zurückgreifen.

Wichtig ist, dass die Glockenheide immer in feuchter Erde steht; sie darf nicht austrocknen. Zum Gießen oder Auffüllen des Wasserstandes nimmt man Regenwasser; Leitungswasser ist in den meisten Regionen bereits zu hart für das Moorbeet. Der Boden darf aber auch nicht völlig nährstofffrei sein: Man gießt die Glockenheide daher alle 3 bis 4 Wochen mit etwas eisenhaltigem Flüssigdünger. Noch besser ist ein Langzeitdünger in Form von Kügelchen, wie es sie in zu Würfeln gepresster Form auch für Seerosen im Fachhandel gibt.

Wenn man die Glockenheide unversehrt durch den Winter bringen will, dann muss man vor allem ihren Wurzelballen feucht, aber nicht zu feucht halten. Denn wenn der Wurzelballen austrocknet, stirbt die Pflanze ab. Im September nah der Blütezeit sollte man die Glockenheide um etwa 1/3 zurück schneiden.

Vermehrung der Glockenheide

Die Glockenheide lässt sich zwar auch mit Hilfe ihrer Samen generativ vermehren, aber das ist mühsam und erfordert einige Geduld. Schneller erhält man neue Pflänzchen, wenn man sie vegetativ vermehrt. Dazu schneidet man Kopfstecklinge oder Seitentriebe. Wichtig ist dabei, dass diese Stecklinge noch nicht völlig verholzt sind. Wichtig ist, dass beim Schneiden der Stecklinge, die Leitbündel nicht gequetscht werden.