Umweltbedingte Krankheiten

Wenn Koi ohne Anzeichen sterben vermutet man häufig Koi-Krankheiten, doch zu den häufigsten Gründen gehört andauernder Stress, denn die Koi irgendwann nicht mehr aushalten und ihr Immunsystem zusammenbrechen lassen.

Deshalb sollte man bei der Suche nach den Ursachen zuerst diese 5 möglichen Ursachen ausschließen, vor man sich mit den häufigen Koikrankheiten beschäftigt.

Ursache 1: Stress durch aggressive Artgenossen

Genauso wie bei den Menschen ist auch der Umweltfaktor Stress eine der Hauptursachen für das Erkranken von Koi. In eine Stresssituation können die Fische durch Attacken besonders aggressiver Artgenossen oder anderer Teichmitbewohner geraten.

Ursache 2: Stress durch falsche Wasserwerte

Aber auch ein mit Abwasserbakterien belasteter Teich, toxische Wasserinhaltsstoffe oder nicht artgerechte Wasserbeschaffenheit (z.B. bei zu niedrigen KH- und pH-Werten), können beim Fisch so starken Stress auslösen, dass das Immunsystem – ständig zu Hochleistungen gezwungen – irgendwann zusammenbricht und dann der Weg frei ist für infektiöse Krankheiten.

Ist das Teichwasser zu weich, dann kann der pH-Wert nicht stabil auf pH 7 und darüber gehalten werden. Daher sollte die Karbonathärte mindestens 4°dKH und die Gesamthärte nicht unter 10°dGH liegen.

Unser Tipp

Die grundlegenden Wasserparameter wie KH, PH und der Nitrat-Wert sollte man als Teichbesitzer alle 2-3 Wochen prüfen. So stellt man frühzeitig fest, wenn der Filter nicht richtig arbeitet oder sich die Werte abrupt ändern.

Unsere Empfehlungen

JBL Wassertest-Koffer, Mit 14 Tests und Zubehör, Für Süßwasser-Aquarien und Leitungswasser, ProAquaTest Lab

Weiterentwickelte Wassertest-Serie: Einfache und sichere Kontrolle der Wasserwerte von Aquarien, Ideal geeignet zur Best…

Preis: ca. €80,99

Jetzt bei Amazon bestellen(Bewertungen anderer Käufer und Details ansehen)

Steigt der pH-Wert aber bei hartem Wasser und alkalischem Milieu über die Marke von pH 8,5 an, dann besteht ein hoher Ammonium-Gehalt, entstanden durch den Eiweißabbau aus Futterresten u. ä., woraus sich hochgiftiges Ammoniak bildet.

Ursache 3: Falsche Medikamente

Auch falsche oder übertriebene Behandlung mit Medikamenten können den Fisch in Stress versetzen, ebenso wie lange Transportwege zwischen Händler und Teich, abrupte Hell/Dunkelwechsel oder plötzliche Geräusche durch lautes Hantieren oder Bodenschwingungen bei starker Trittbelastung am Teich.

Ursache 4: Schnelle Änderungen der Wasserverhältnisse

Genauso wichtig ist es, dass die Wasserverhältnisse einigermaßen stabil sind und abrupte Änderungen unbedingt vermeiden werden. Das gilt nicht nur für Temperatursprünge, sondern auch für Änderungen des pH-Wertes.

Häufige Parasiten beim Koi

Zu den häufigsten Außenparasiten der Koi zählen die Karpfenlaus, der Fischegel, Saugwürmer und Ankerwurm, aber auch mikroskopisch kleine Quälgeister wie Costia, Trichodina und Ichthyophthirius, sowie einige Innenparasiten.

Karpfenlaus (Argulus foliacaeus)

Die Karpfenlaus Argulus foliacaeus ist keine Laus, sondern gehört zur Ordnung der Krebse.

photo by Michal Grabowski, Argulus, CC BY-SA 3.0

photo by Michal Grabowski, Argulus, CC BY-SA 3.0 Die Karpfenlaus verankert sich mit ihren Saugnäpfen und Widerhaken in der Haut des Fisches, sticht mit ihren Mundwerkzeugen das Gewebe an, injizieren ein Gift, welches das Zellgewebe rund um die Einstichstelle zersetzt und die Blutung stimuliert.

Das wäre an sich nicht weiter schlimm, eine einzelne Karpfenlaus richtet keinen allzu großen Schaden an und der attackierte Koi könnte sich rasch wieder erholen.

Aber häufig werden beim Blutsaugen infektiöse Bakterien und Viren übertragen, z.B. Rhabdovirus carpio – Überträger der sogenannten Frühlingsvirämie oder das unter Koi-Besitzern zu recht besonders gefürchtete Koi-Herpes-Virus.

Gut zu wissen

Inzwischen ist mit Koi-Importen aus Japan auch eine weitere Karpfenlausart (Argulus japonicus) eingeschleppt worden, die in Koi-Teichen fast genauso häufig auftritt wie die einheimische Karpfenlaus.

Fischegel (Piscicola geometra)

Woher kommt der Fischegel?: Der Fischegel Piscicola geometra wird häufig mit Wasserpflanzen aus anderen Fischteichen als blinder Passagier eingeschleppt.

Fischegel erkennen: Fischegel werden bis zu 5cm lang und haben einen dünnen, drehrunden Körper mit je einem scheibenförmigem Saugnapf an Vorder- und Hinterende.

Viridiflavus, CystobranchisRespirans, CC BY-SA 3.0

Viridiflavus, CystobranchisRespirans, CC BY-SA 3.0 Sie saugen an den Fischen vor allem Blut und schwächen dadurch den Fisch stark, sodass er anfällig für Sekundärinfektionen durch Pilze, Viren oder Bakterien wird.

Fischegel bekämpfen: Zur Bekämpfung des Fischegels reicht schon ein kurzes Bad in einer wässrigen Kochsalzlösung.

Saugwürmer und Haut- und Kiemenwürmer

Woher kommen sie?: Auch Saugwürmer aus der Gruppe der Gyrodactyidea und Haut- und Kiemenwürmer (der Ordnung Dactylogyridea) werden durch Fische in die Teichkolonie eingeschleppt und machen den Koi zu schaffen.

Kiemenwürmer erkennen: Kiemenwürmer siedeln sich auf den Kiemen der Fische an. Spreizt man die Kiemendeckel etwas ab, dann sind weiße Flecken auf den Kiemen zu sehen, bei stärkerem Befall können ganze Kiemenblätter fehlen.

Die Fische versuchen den Verlust der Kiemenblätter durch eine hohe Atemfrequenz zu kompensieren. Diese

Saugwürmer und Kiemenwürmer bekämpfen: Diese Parasiten können durch Medikamente relativ einfach bekämpft werden.

Bandwürmer

Woher kommen Bandwürmer?: Bandwürmer gelangen durch bereits befallene Fische oder durch Lebendfutter aus anderen Gewässern in den Koiteich, dabei bilden Hüpferlinge (Cyclops) den Zwischenwirt.

Gut zu wissen

Im Gegensatz zu Lebendfutter können Bandwürmer durch Frostfutter nicht eingeschleppt werden, da die Bandwurmlarven das Einfrieren nicht überleben.

Bandwürmer erkennen: Ein Bandwurmbefall wird erst spät bemerkt, wenn der Darmtrakt mit den Würmern ausgefüllt ist, der Leib auftreibt und einzelne weiße Wurmfäden aus dem Fischafter heraushängen.

Befallene Koi magern schließlich sehr stark ab und können eingehen.

Bandwürmer bekämpfen: Ein Behandlung ist mit dem Medikament Droncit® möglich.

Wimpertierchen Trichodina

Trichodina ist ein einzelliges Wimpertierchen, welches die Fischhaut nur befällt, wenn der Fisch bereits durch andere Parasiten vorgeschwächt ist.

Dieser Ciliat verankert sich in der Haut des Fisches, filtriert dann aber mit seiner Mundöffnung, die auf der dem Fisch abgewandten Seite liegt, Schleimhautreste und abgelöste Zellfetzen ab, ist also kein echter Parasit.

Speziell bei Koi bohrt sich Trichodina tief in die Schleimhaut ein, wenn sie durch vorangegangene Infektionskrankheiten angeschwollen und verdickt ist.

Wimpertierchen Chilodonella

Chilodonella erkennen: Chilodonella tritt meist im Gefolge von Trichodina auf. Auch hier handelt es sich um ein parasitäres Wimpertierchen, welches beim Fisch bis zu 3cm große weißlich transparente Flecken in der Schleimhaut verursacht. Oft löst sich dann die Haut in Fetzen ab.

Ausbreitung: Der Befall kann sich rasch unter den Fischen ausbreiten, da der Parasit durchs Wasser von Fisch zu Fisch schwimmen kann. Besonders in organisch belastetem Wasser breitet sich Chilodonella rasch aus, weniger dagegen in sauberem, hygienisch einwandfreiem Milieu.

Behandlung: Befallene Koi können in einem Kurzzeitbad mit Malachitgrün behandelt werden.

Unsere Empfehlungen

Cyprinocur – Malachit-Grün-Oxalat (1 l) für Koi

Preis: ca. €43,90

Jetzt bei Amazon bestellen(Bewertungen anderer Käufer und Details ansehen)

Weißpünktchen-Krankheit (Ichthyophthirius multifiliis)

Bei Ichthyophthirius multifiliis, ebenso ein einzelliges Wimperntierchen, handelt es sich dagegen um einen echten Parasiten.

Weißpünktchen-Krankheit erkennen: Bei Befall sieht man zahlreiche winzig kleine Pünktchen und Pusteln, die sich an den Flossenansätzen, zwischen den Kiemen oder auf der Hautoberfläche bilden. Daher wird die Krankheit auch Weißpünktchen-Krankheit genannt.

Ursprung der Weißpünktchen-Krankheit: Der Parasit wird durch andere Fische in den Teich eingeschleppt. Häufig unbemerkt, da das Anfangsstadium mit nur wenigen Parasiten sich meist unter verdeckten Körperstellen, z.B. unter dem Kiemendeckel, verbirgt.

Auffälliges Verhalten der Fische: Die Fische reagieren mit Flossenklemmen und scheuern sich an Pflanzen und Steinen, um den lästigen Parasiten wieder loszuwerden. Der Parasit vermehrt sich sehr rasch und breitet sich über die ganze Körperoberfläche aus, wobei sich dann größere weißlich-gelbe Flecken bilden.

Behandlung der Weißpünktchen-KrankheitIst: Ist mehr als ein Drittel der Schleimhaut verletzt, geht der Fisch zugrunde. Daher sollte man, sobald die ersten Anzeichen entdeckt werden, den Fisch heraus fangen, in ein separates Becken setzen und medikamentös auf der Basis des Wirkstoffs Malachitgrünoxalat behandeln.

Unsere Empfehlungen

Cyprinocur – Malachit-Grün-Oxalat (1 l) für Koi

Preis: ca. €43,90

Jetzt bei Amazon bestellen(Bewertungen anderer Käufer und Details ansehen)

Da dieser Parasit nicht auf der Hautoberfläche lebt, sondern sich tief in die Schleimhaut einbohrt, ist er etwas schwieriger zu bekämpfen.

Gut zu wissen

Da sich dieser Parasit sehr stark vermehrt, breitet sich Ichthyophthirius sehr schnell im ganzen Fischschwarm aus, wenn nicht rechtzeitig eingegriffen wird.

Geißeltierchen (Ichthyobodo necator)

Ichthyobodo necator, in der Aquarienliteratur meist noch unter dem alten Namen Costia neatrix beschrieben, ist ein Geißeltierchen.

Ichthyobodo necator erkennen: Bei starkem Befall überzieht die Haut der Fische ein milchig-weißlichen Schleier. Stark befallene Stellen sind blutunterlaufen.

Die Fische versuchen mit Schaukelbewegungen den Hautparasiten wieder loszuwerden.

Ichthyobodo necator bekämpfen: Während bei tropischen Warmwasserfischen eine Erhöhung der Wassertemperatur auf mindestens 30°C den Parasiten abtötet, ist bei Koi nur eine medikamentöse Behandlung in einem Bad mit einem Kombipräparat, welches Acriflavin enthält, möglich.

Pilzinfektionen

Pilze können den Koi in der Regel erst gefährlich werden, wenn die Schleimhaut verletzt ist und der Fisch durch schmutziges Wasser, Unterkühlung, abruptem Wasserwechsel oder starken Stress geschwächt ist.

Fischschimmel (Saprolegnia)

Fischschimmel erkennen: Der Fischschimmel Saprolegnia dringt in die Schleimhaut ein und breitet sich bald auch im gesunden Körpergewebe aus. Dabei bildet er weißlich graue, watteartige Beläge.

Hans Lauterbach Furchenstein, Forelle mit Pilzerkrankung, CC BY-SA 4.0

Hans Lauterbach Furchenstein, Forelle mit Pilzerkrankung, CC BY-SA 4.0 Fischschimmel behandeln: Die Behandlung erfolgt in einem Kurzzeitbad mit Malachitgrün oder Kochsalz. Offene Stellen mit Pilzbefall können mit einer Jod- oder Kaliumpermanganatlösung abgetupft werden.

Kiemenfäule

Auch durch einen Pilzbefall kann eine Kiemenfäule ausgelöst werden, die sich optisch kaum von der bakteriell verursachten Kiemenfäule unterscheidet.

Kiemenfäule erkennen: Die befallenen Kiemenbögen verfärben sich grau, dann werden sie weiß, die Durchblutung ist blockiert und das betroffene Kiemengewebe stirbt ab.

Kiemenfäule behandeln: Damit sich die Pilze nicht auf weiteren Kiemenbögen ausbreiten kann, muss so rasch möglich mit einem trypaflavin- oder methylenblauhaltigen Medikament behandelt werden.

Bakterielle Infektionen

Koi werden relativ häufig von bakteriellen Infektionen befallen, besonders wenn die Fische durch Parasiten, Stress oder ungünstige Wasserverhältnisse vorgeschwächt sind.

Gut zu wissen

Die Erscheinungsbilder der verschiedenen bakteriellen Infektionen unterscheiden sich nur wenig voneinander, eine sichere Diagnose ist nur mikroskopisch möglich.

Ist die Bakterieninfektion aber bereits weit fortgeschritten, dann lässt sich der betroffene Fisch kaum noch retten.

Bakterielle Flossenfäule

Die Bakterielle Flossenfäule wird durch Infektionen mit Flexibacter, Aeromonas u.a. anderen Bakterien ausgelöst.

Zunächst entzündet sich die Schwanzflosse, später auch die übrigen Flossen. Sie sind blutunterlaufen, zerfasern und faulen schließlich ganz ab.

Nur zu Beginn der Flossenfäule lässt sich der Fisch noch durch ein Langzeitbad mit einen Kochsalzlösung, Malachitgrün oder anderen einschlägigen Medikamenten retten.

Bakterielle Kiemenfäule

Die Bakterielle Kiemenfäule äußert sich durch ein apathisches Verhalten, Appetitlosigkeit und stark geschwollene Kiemen.

Abhilfe kann ein Bad mit Chloramin T oder Kiemenpulver schaffen.

Infektiöse Bauchwassersucht

Häufige Ursachen: Die Infektiöse Bauchwassersucht kann entstehen, wenn ein bereits geschwächter Fisch verdorbene Nahrung oder mit der Nahrung bakteriell belastetes Wasser in den Magen-Darmtrakt aufnimmt.

Infektiöse Bauchwassersucht erkennen: Betroffene Fische scheiden einen schleimigen, weißen Kot aus. Schließlich löst sich die Darmschleimhaut auf und wird mit ausgeschieden. In diesem Stadium ist der Fisch kaum noch zu retten. Der Fisch nimmt zwar noch etwas Nahrung auf, kann sie aber nicht mehr verdauen.

Erste Anzeichen einer Bakteriellen Bauchwassersucht sind abgespreizte Schuppen, Glotzaugen und ein aufgequollener Bauch.

Infektiöse Bauchwassersucht behandeln: Zur Behandlung sollte ein Tierarzt hinzugezogen werden. Nur ein Bad mit Antibiotika kann den Krankheitsverlauf stoppen.

Erythrodermatitis

Eine Erythrodermatitis äußert sich durch dunkelrote, glatte Geschwüre mit einem weißen Rand auf der Haut.

Diese bakterielle Infektion tritt besonders bei schuppenlosen Koisorten auf. Die Krankheit kann mit Sulfonamiden und Antibiotika behandelt werden.

Fischtuberkulose

Die Fischtuberkulose ist in Aquarien unter den beengten Raumverhältnissen häufiger als in einem Gartenteich. Sie bleibt lange Zeit unentdeckt und die Bakterien leben latent im Bodensediment.

Ursprung der Fischtuberkulose: Die Bakterien werden mit Pflanzen aus anderen Fischteichen oder über den Fisch selbst in den Teich eingeschleppt.

Fischtuberkulose erkennen: Betroffene Fische fallen durch Hautentzündungen, einen angeschwollenen Körper oder im Gegenteil durch einen eingefallenen, abgemagerten Leib auf.

Auf der Haut können sich blutige Löcher bilden, die tief bis ins muskuläre Gewebe hineinreichen.

Gut zu wissen

Fische, die durch Vitaminmangel, Schwächezustände oder Stress vorbelastet sind, werden eher von der Fischtuberkulose befallen.

Fischtuberkulose behandeln: Koi mit Verdacht auf Fischtuberkulose müssen sofort aus dem Teich entfernt werden. Auf keinen Fall dürfen sie im Teich verenden. Denn in einem toten Fisch vermehren sich die Tuberkulosebakterien rasend schnell.

Bei Verdacht auf Fischturberkulose im Fischteich ist auf alle Fälle ein Tierarzt hinzuzuziehen. Unter Umständen kann eine Erwärmung des Teichwassers auf 26°C und mehr helfen.

Vorsicht

Die Fischtuberkulose kann auch auf Menschen übertragen werden. Sie verläuft aber im Gegensatz zur menschlichen Tuberkulose harmlos und kann bei Verletzungen der Haut eindringen, sodass die Wunde dann nässt und schlecht verheilt. Im Zweifelsfall sollte man dann einen Dermatologen aufsuchen.

Virusinfektionen

Frühjahrsvirämie

Die Frühjahrsvirämie tritt vor allem im Frühjahr auf, wenn die Wassertemperaturen allmählich wieder ansteigen. Symptome und Krankheitsverlauf können sehr unterschiedlich sein.

Die Inkubationszeit kann wenige Tage, aber auch mehrere Monate betragen.

Frühjahrsvirämie erkennen: Manchmal zeigen sich äußerlich gar keine Symptome und die Fische sterben ganz unerwartet. Andererseits können ein aufgetriebener, mit Flüssigkeit gefüllter Körper, Kiemenblässe und Blutungen unter der Haut oder in der Umgebung des Afters auf eine Frühjahrsvirämie hindeuten.

Koi-Herpes-Virus

Unter Koibesitzern ist aber vor allem eine Infektion mit dem Koi-Herpes-Virus gefürchtet. Auch bei dieser Virusinfektion kann die Inkubationszeit zwischen wenigen Tagen und mehreren Monate betragen.

Bricht die Infektion dann aus, dann sterben praktisch alle betroffenen Koi innerhalb von 2 Wochen. Daher muss man infizierte Fische so früh wie möglich isolieren.

Mangelerscheinigungen

Eine unzureichende, einseitige oder nicht artgerechte Ernährung kann zu Mangelerscheinungen führen, die ihrerseits durch die Schwächung der Fische infektiöser Krankheitserreger den Weg ebnen.

Am Futter sollte man bei Koi auf keinen Fall sparen. Der Fachhandel bietet eine ganze Palette von Koi-gerechten Futtersorten an.

Eine Unsitte ist es aber, möglichst große Futtergebinde zu kaufen. Einmal geöffnet, verlieren sie schnell an Qualität, da sich Vitamine und Spurenelemente an der Luft zersetzen können. Schlimmstenfalls kann es bei hoher Luftfeuchtigkeit zu Schimmelbildung kommen.

Gutes Futter wird in lichtgeschützten Dosen oder Beuteln angeboten. Denn auch unter Lichteinfluss können in einem transparenten Plastikbeutel Vitamine und andere Nährstoffe zerfallen. Eine Unsitte ist es auch, Frostfutter den Fischen unaufgetaut anzubieten.

Fische sind wechselwarme Tiere; kein Koi hält die gefrorenen Futterbrocken solange im Maul, bis sie aufgetaut sind. Sie werden gierig hinuntergeschluckt und dann auch im Darmtrakt kaum erwärmt. Auf Dauer kann das zu Unterkühlung, Entzündungen und Geschwüren im Darmtrakt führen.

Auch, wenn bestimmte Spurenelemente zu gering zur Verfügung stehen oder ganz fehlen, sei es im Futter oder im Teichwasser, kann es zu Mangelerscheinungen kommen. Nicht nur Menschen, auch Fische können bei Jodmangel einen regelrechten Kopf bekommen. Dabei bilden sich am Maulboden oder im Kiemenraum Geschwülste.

Sie können zu einer Maulsperre führen, der Fisch kann dann kein Futter mehr aufnehmen, oder sie wachsen unter dem Kiemendeckel hervor. Gibt man dann eine Jodlösung ins Wasser, bilden sich diese Geschwüre in der Regel aber rasch wieder zurück. Gutes Koifutter ist aber mit Jod und anderen essentiellen Spurenelementen soweit angereichert, dass solche Mangelerscheinungen nicht auftreten sollten.

Unsere Empfehlungen

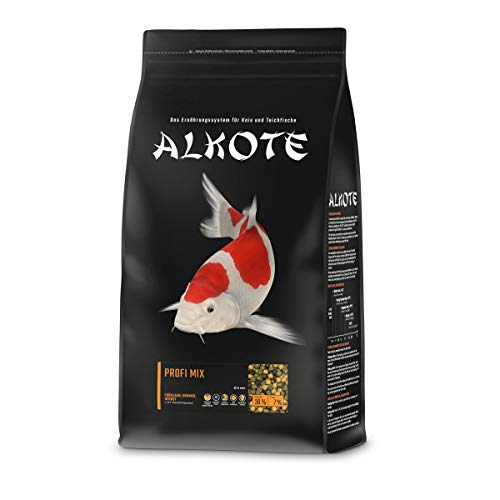

AL-KO-TE, 3-Jahreszeitenfutter für Kois, Frühjahr bis Herbst, Schwimmende Pellets, 6 mm, Hauptfutter Profi Mix, 3 kg

Für Frühjahr, Sommer und Herbst: Schwimmendes Hauptfutter für Koi über 25 cm bei einer Wassertemperatur über 8 Grad, Nac…

Preis: ca. €25,29

Jetzt bei Amazon bestellen(Bewertungen anderer Käufer und Details ansehen)

Wenn im Sommer der Wasserspiegel durch die Verdunstung im Teich sinkt, darf nicht mit Regenwasser aus der Dachrinne aufgefüllt werden. Das ist meist zu sauer und führt zu viele Schmutz- und Trübstoffe mit sich. Stattdessen wird entchlortes Leitungswasser nachgefüllt.